現在の地球の環境は、地球が生まれてから現在まで、地球を構成する物質(元素)が、地球の深部から表層まで移動・循環し、その間に化学反応をした結果、成り立ったものです。火山や地震といった自然現象、そして地球上に存在するあらゆる資源も、地球の物理・化学的なプロセスを紐解くことで理解することができます。本研究室では、物理化学的手法を用いて、地球の様々な現象を解明するための研究を行っています。

フィールド調査から化学分析、データ解析、数値・数式モデリングまで様々な手法を使って研究を行います。

化学分析手法は様々な分野に応用できるので、地球科学以外の分野とも共同研究を行っています。興味深く楽しんでいます。

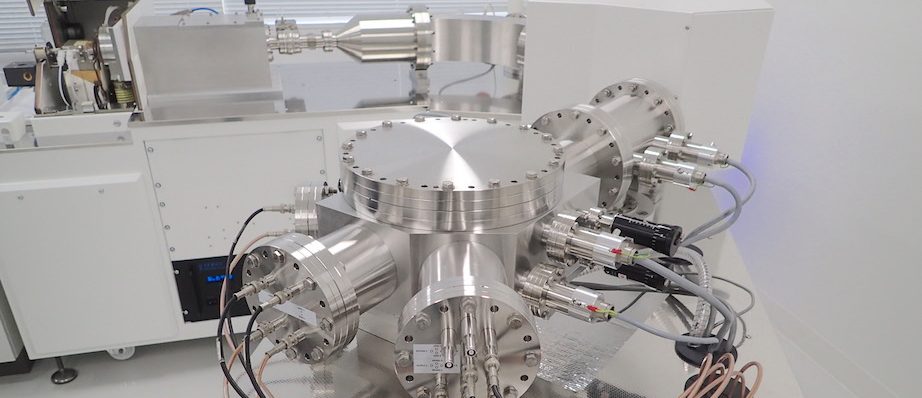

岩石のU-Pb年代測定

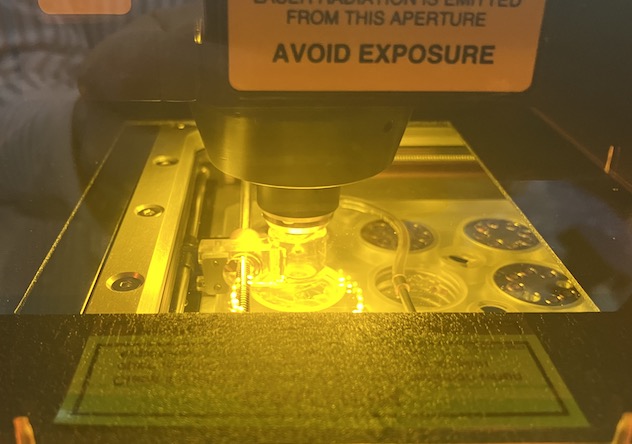

地球の歴史を知るときに、いつ岩石ができたのかというのは重要な情報です。本研究室では、岩石中の鉱物に含まれる僅かなウランの放射性同位体が鉛に変化する「ウランー鉛年代測定法」を用いて、岩石の年代測定を行っています。

レーザーでサンプルを照射して、質量分析計という装置でウランと鉛の量を測定します。

沈み込み帯における地殻の進化

日本のようなプレートの沈み込みを伴うプレート境界部は,火山や地震の多い場所です。これらの自然現象には、沈み込むプレートと地球内部(地殻内部)に運搬される水の振舞いが大きな役割を果たしています。沈み込み帯で作られた岩石を用いて、沈み込み帯で起こる元素の移動や化学反応を調べて、どのような物理化学条件で、岩石や流体がどのように変化をして、島弧マグマをつくるのかを研究しています。

石英に閉じ込められた流体(黄色の部分は油)。

U-Pb年代測定法・同位体分析法の開発

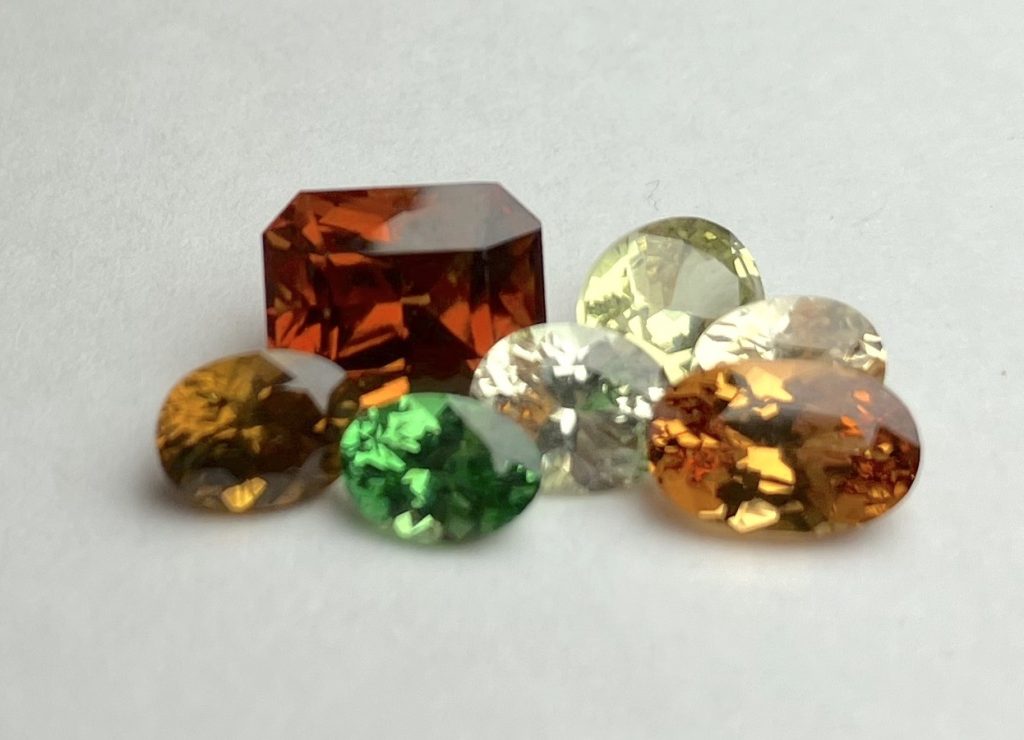

岩石のU-Pb年代測定法に一般的に用いられるのは比較的多くのウランを含むジルコンという鉱物です。近年、ジルコン以外の鉱物のU-Pb年代測定法も実施されるようになってきました。本研究室では、炭酸塩鉱物や柘榴石といった新たな鉱物のU-Pb年代測定法の開発も行っています。また新たな同位体分析手法の研究も行っています。

写真は宝石用に研磨されたザクロ石(ガーネット)です。

二酸化炭素固定:トラバーチン

地球規模での二酸化炭素(CO2)の貯蔵庫は、大気、陸地(地殻)、海洋に分けられますが、その中で、海洋は、大量のCO2を大気から吸収しており、プランクトンやサンゴといった有機物によってCO2の固定が行われています。地球上でもっとも大きなCO2の貯蔵庫は、海洋の有機物によってつくられる炭酸塩岩(石灰岩)です。この生物起源の炭酸塩岩に対し、生物が関与せずに陸上で作られる炭酸塩岩があります。その一つがトラバーチンです。本研究室では、二酸化炭素固定の観点から、トラバーチンの形成について研究を行っています。

トラバーチンは建材や工芸品に加工されているので、目にしたことがあるかもしれません。写真は、トラバーチンで作られた工芸品。

スカルン等の花崗岩マグマに伴う鉱床の形成メカニズム・プロセス

石灰岩や堆積岩に花崗岩が貫入すると、花崗岩周辺に新たな鉱物ができることがあります。これをスカルン鉱物と呼びます。スカルン鉱物には銅や亜鉛、鉛など、有用な金属を含むものが多く大規模に産出する場合は鉱床となります。世界的にも大規模に採掘をした岩手県の釜石鉱山がよく知られています。花崗岩のマグマは、スカルン以外にも様々な金属鉱床を作り出します。花崗岩に関連する鉱床の形成条件を制約したり、鉱床のできるプロセスを調べる研究を行なっています。

現地を歩いて調査している様子。

生体中の微量元素の分布

フィリピン大学との共同研究で貝に含まれる重金属元素を調べたり、秋田大学医学研究科・第二外科との共同研究で血清中の微量元素の挙動と癌組織の関係を調べたりしています。元素の挙動という観点からは、生体中の微量元素の挙動は複雑ですが、とても興味深いです。