応用地球科学の研究

高レベル放射性廃棄物の地層処分

2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、再生可能エネルギーに加えて原子力発電の重要性が高まりつつあります。

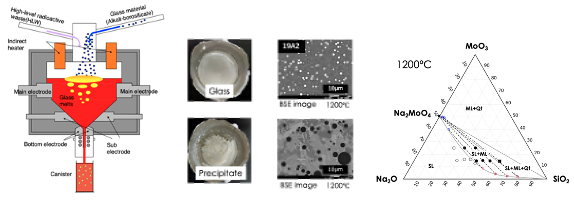

核燃料のリサイクルで発生する高レベル放射性廃棄物は地下300mに地層処分されます。このとき、数万年間にわたり環境に影響を与えない安定な状態となるように地下に隔離する必要があります。現在、世界では放射性廃棄物の地層処分は「ガラス固化」が標準的な技術となっています。

ガラス化工程は火山でのマグマプロセスととてもよく似ているため、地球科学の知識を応用してさまざまな考察することができます。我々は青森県六ヶ所村にある再処理施設と共同で、高温反応実験、熱力学計算、機械学習を組み合わせ、国内で発生する高レベル廃棄物を安全に地層処分するための技術の開発を行っています。

二酸化炭素固定:トラバーチン

地球規模での二酸化炭素(CO2)の貯蔵庫は、大気、陸地(地殻)、海洋に分けられますが、その中で、海洋は、大量のCO2を大気から吸収しており、プランクトンやサンゴといった有機物によってCO2の固定が行われています。地球上でもっとも大きなCO2の貯蔵庫は、海洋の有機物によってつくられる炭酸塩岩(石灰岩)です。この生物起源の炭酸塩岩に対し、生物が関与せずに陸上で作られる炭酸塩岩があります。その一つがトラバーチンです。本研究室では、二酸化炭素固定の観点から、トラバーチンの形成について研究を行っています。

トラバーチンで作られた工芸品

トラバーチンは建材や工芸品に加工されているので、目にしたことがあるかもしれません。

珪藻土を用いた植物成長促進の研究

珪藻土は秋田県を代表する地下資源で、主に濾過助剤として食品産業や工業で利用されていますが、最近の研究で植物成長促進効果があることも分かりました。食品産業や工業で利用できない珪藻土の規格外品を農業に使用することで、資源のさらなる活用が期待できます。

珪藻土は、農作物に対して、収穫量の増大や、果実の肥大化、糖度の上昇などの効果をもたらします。先行して試験を実施している山形県東根市のサクランボでは、糖度が上昇すると共に霜害も免れたことから、珪藻土の土壌への添加で凍霜害を軽減できる可能性があります。

地域資源や廃棄物を活用した環境改善

数理科学を応用して、地域資源や廃棄物を活用した環境改善及び食料増産の研究を行っています。最近では、高温と乾燥に強いスナゴケの成長促進技術を開発し、これを用いた緑化技術を広めています。スナゴケには写真の様に約10℃の断熱効果があります(岩盤の上の温度は約50℃ですが、スナゴケの下は約40℃です)。また、コケ植物には、杉より多い二酸化炭素の固定(温暖化ガスの吸収)、高い保水力、空気中の微粒子を吸着して空気をきれいにする等の能力もありますので、環境改善資材として非常に有望です。他には、籾殻(お米の殻)を水田に戻して、稲の収穫量を増やしたり(昨年は1.37倍)、秋田県で多産する珪藻土を用いて農作物の収穫量を増やしたりする研究も行っています。