地球物質科学の研究

沈み込み帯における地殻の進化

日本のようなプレートの沈み込みを伴うプレート境界部は,火山や地震の多い場所です。これらの自然現象には、沈み込むプレートと地球内部(地殻内部)に運搬される水の振舞いが大きな役割を果たしています。沈み込み帯で作られた岩石を用いて、沈み込み帯で起こる元素の移動や化学反応を調べて、どのような物理化学条件で、岩石や流体がどのように変化をして、島弧マグマをつくるのかを研究しています。

石英に閉じ込められた流体(黄色の部分は油)

マグマの性質の研究

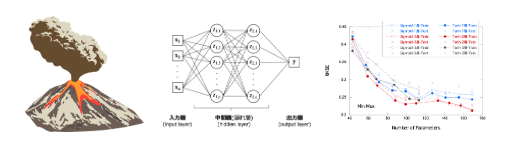

火山の地形と噴火の様子はマグマ(溶岩)のねばりけと関係があります。ねばりの小さなマグマはすみやかに流れて、ハワイのキラウエア火山のような楯状火山となり、おだやかに噴火します。ねばりけが大きくなるにつれて、富士山のような成層火山や昭和新山のような溶岩ドームを作るとともに、より激しい噴火をすることになります。

流体のねばりけのことを物理の用語で「粘性率」といいます。マグマの粘性率は火山活動を理解する上で重要な性質のうちのひとつで、マグマの成分と温度によって14桁にも渡る大きな変化示します。この変化をニューラルネットワークという機械学習の手法により定式化する研究を行っています。

火山が噴火したときに地表に現れるマグマとはどのようなモノなのでしょうか?

そもそも、なぜ地球の中にはマグマがあるのでしょうか?

そのようなマグマの基礎的な性質を実験、熱力学計算、機械学習を組み合わせて解明する研究に取り組んでいます。

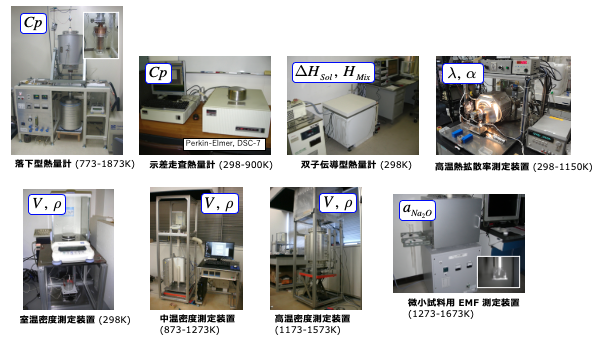

マグマは高温(900℃以上)の液体であるため物性測定には特殊な技術が必要で、装置は市販されていません。そこで独自に設計・開発した装置によりマグマのさまざまな性質を計測しています。

またガラスメーカーとの受託研究・共同研究により、ガラス製造プロセスなどにも応用する研究も行っています。